「写真1枚から、本当にLINEスタンプが作れるの?」 そんな疑問を持つ方に向けて、今回は実際に写真を使って、AIでLINEスタンプを作った実例をご紹介します。画像生成から加工・登録まで行った工程を、画像付きで解説していきます。

このページで紹介する画像生成方法は「ChatGPT Plus(有料プラン)」で利用できます。

AIでLINEスタンプは作れるの?

結論から言うと、誰でも作れます!

今はDALL·EやBingなどのAI画像生成ツールを使えば、イラストが描けなくてもキャラクター風の猫画像を生成できます。そこに文字を入れて、LINEスタンプ用に加工するだけ。

写真を参考にすれば、オリジナルの“うちの子スタンプ”も簡単にできます。

使用したツールと準備(ChatGPTは有料プラン)

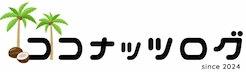

ChatGPTの画像生成機能(DALL·E)は有料プランでのみ利用できますが、それ以外のツールは無料で使用できます。画像生成、背景透過、文字入れ、サイズ調整などを組み合わせることで、誰でもオリジナルLINEスタンプが作れるようになります。

| 工程 | 使用ツール | 備考 |

|---|---|---|

| 画像生成 | DALL·E / Bing Image Creator | にゃんこの雰囲気に近づけるためプロンプト調整がコツ |

| 背景透過 | remove.bg | 自動処理、1クリックでOK |

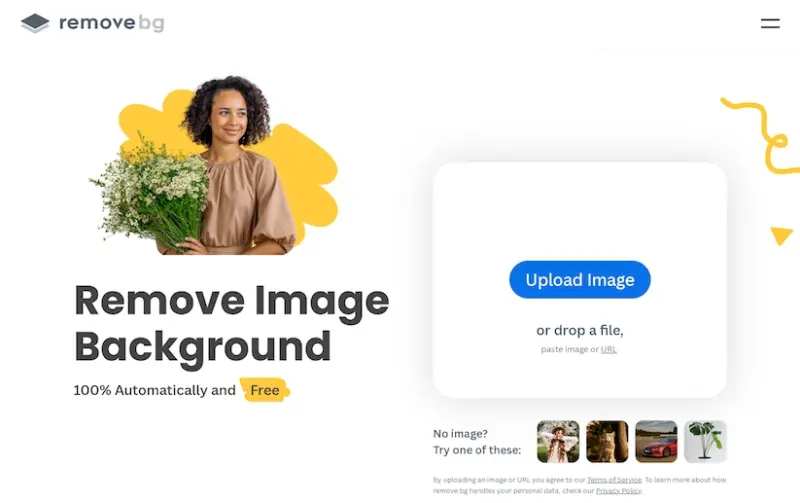

| サイズ調整・文字入れ | Canva | スタンプサイズ(370×320px)に最適化 |

| スタンプ登録 | LINE Creators Market | 無料で使える公式サイト |

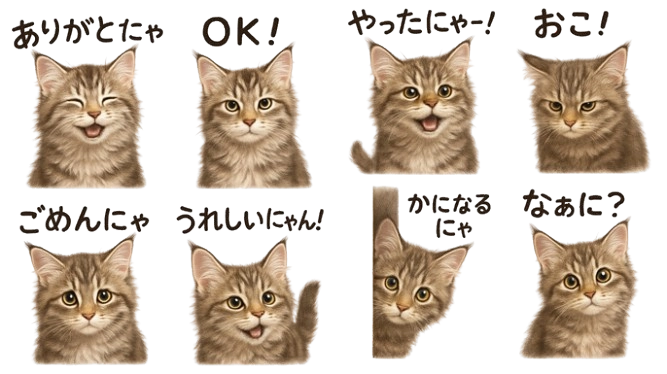

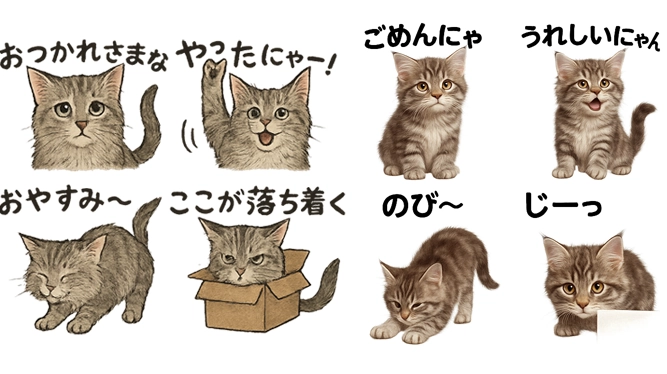

AIで猫のLINEスタンプを作ってみた【全8種 作例紹介】

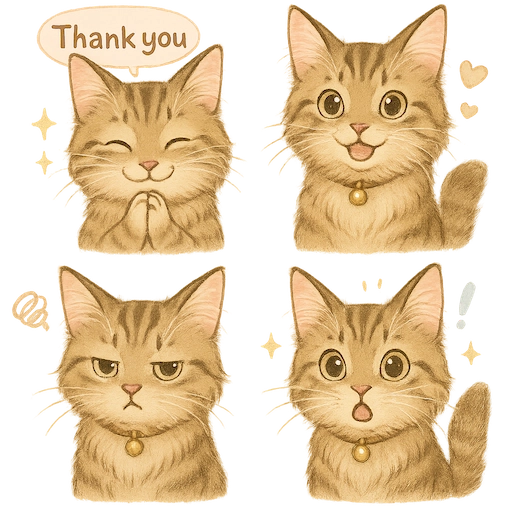

以下のような「表情+セリフ」セットを元に4種類づつを制作するのがおすすめです

| 番号 | セリフ | 表情や動作のイメージ |

| 1. | ありがとにゃ | にっこり笑顔・やさしい目 |

| 2. | OK! | ウィンク or 前足を上げたポーズ |

| 3. | やったにゃー! | うれしい顔 |

| 4. | おこ! | 耳を伏せた不機嫌顔 |

| 5. | ごめんにゃ | しょんぼり・うるうる目 |

| 6. | うれしい! | しっぽふりふり風な姿 |

| 7. | きになるにゃ | 影から覗く |

| 8. | なあに? | きょとんとした顔 |

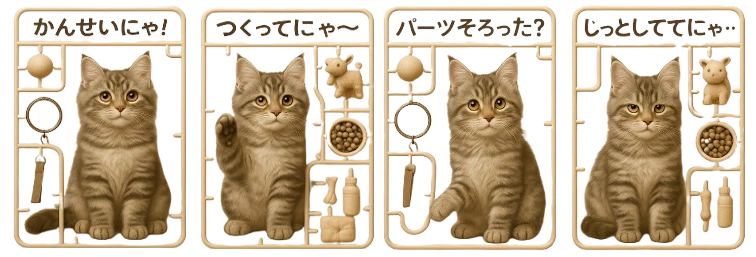

それぞれ、実際の猫の写真からAIで生成した画像をもとに、背景を消し、文字を入れて加工します。

画像のように文字化けしている日本語を、後から修正します。誤「かになるにゃ」→正「きになるにゃ」

LINEスタンプの作り方をステップで解説

AIでLINEスタンプを作る流れは、「プロンプト作成 → 画像生成 → 分割 → 背景透過 → サイズ調整 → テキスト追加」という順で進めていきます。以下で各ステップを詳しく見ていきましょう。

元となる猫の写真を選び、ChatGPTにアップロードする。

写真は明るく、顔がはっきり写っているものがおすすめ/背景がシンプルだと生成精度UP。

例えば「カメラ目線で笑顔のふわふわ猫、イラスト風、正方形構図、背景透明、LINEスタンプ用」など。

この段階で表情やポーズ(例:ウィンク、おすわり、しょんぼりなど)を決めておくと、統一感のあるスタンプセットになります。

- AIで作成するペットスタンプのスタイル:リアル寄り/イラスト風/ぬいぐるみ風など

- セリフや表情の組み合わせ(ありがとう/ にっこり笑顔)

プロンプト例:

アップロードされた写真をもとに、1枚の画像に4種類の異なる表情やポーズのキャラクターを描いてください。それぞれのスタンプは、日常会話で使いやすく、感情やセリフが伝わるような構図にしてください(例:「うれしい」「しょんぼり」「ありがとう」「ぷんすか」など)。

スタイルは、柔らかくふんわりとした手描き風のイラスト。やさしい線と淡い色合いで仕上げてください。

キャラクターには、元写真の特徴を活かしてください。

4つのスタンプは、1枚の正方形画像の中に均等に配置してください(切り出ししやすいよう、十分な間隔を取り、重なりのないように)。

背景は完全に透過してください(PNG形式などで対応)。

必要に応じて、小さな吹き出し・ハート・星・汗マークなど、LINEスタンプらしい装飾を加えても構いません。

必要に応じて、スタンプのサイズや背景透過、縦長キャンバス指定(LINEスタンプ用に1枚で8コマ)などプロンプト修正します。

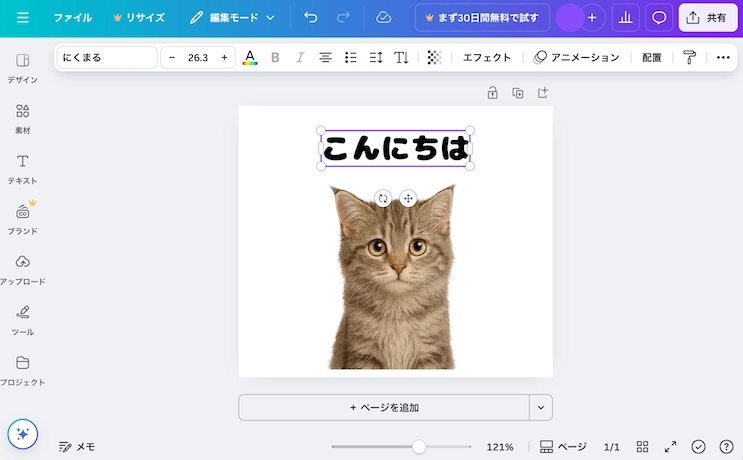

Canvaに読み込んでLINEスタンプ推奨サイズに調整。中央に配置して余白も考慮。

「LINE Creators Marketに登録・申請」は別記事で詳しく解説

なお、Canvaの「背景除去」機能は無料プランでは使用できません。有料版のCanva Proに登録すると、背景透過やプレミアム素材、便利な編集ツールなど、より多くの機能が使えるようになります。Canva Proは30日間の無料お試し期間もあるため、まずは体験してみるのもおすすめです。

AIでLINEスタンプを作るときの注意点と成功のコツ

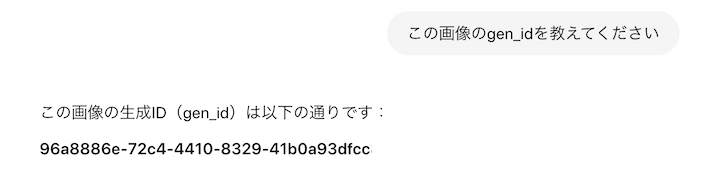

同じタッチの画像を量産するコツ

AIでLINEスタンプを複数作成する際に悩みがちなのが「イラストのタッチが毎回違ってしまう」こと。DALL·Eなどの画像生成AIでは、プロンプトが同じでも生成される画像にばらつきが出ることがあります。

このタッチを揃えたい場合に活用できるのが「gen_id(生成ID)」と「シード値」です。たとえば、ChatGPTで画像を生成した際に、その画像のgen_idを控えておき、同じIDで別のセリフや表情を指定して再生成することで、より一貫性のあるスタンプセットができあがります。(但し画像IDは同じセッション内でしか参照されません。)

▶ 活用例:

- 「ありがとにゃ」の画像を気に入ったら、そのgen_idを控えておく

- 「このgen_idのスタイルで『ごめんね』の画像を作ってください」とChatGPTに依頼

- タッチが揃いやすくなるため、LINEスタンプの統一感がアップ

※ただし、ChatGPTでは明示的にGEN IDを再指定する機能はないため、「この画像のスタイルで〜」と依頼することで、ChatGPT側が内部的に参考にしてくれる仕組みとなっています。

- イラストのタッチを統一したい場合は「同じプロンプト内容」を繰り返し使うことで、ある程度の統一感を保ちやすくなります。

- 1枚ずつスタンプを生成すると数枚生成していくとタッチがブレやすくなる。1枚に複数のスタンプをまとめて生成した方が、イラストの統一感が出やすい。

- 正方形で指示しても、縦長や横長になることがあるので注意。

- 「6点作って」と指示するより「12点作って」と多めに依頼すると、成功率が上がる(実際は6~9点生成されることが多い)。

- 日本語の文字やセリフは文字化けすることがあるため、あとから自分で追加する方が確実。

- プロンプトは英語の方が安定性・再現性が高く、より理想に近い画像が得られる。

- 画像の背景がごちゃついていると透過処理がうまくいかない

- LINE申請用には「セリフが読みやすい」「余白が十分」なデザインが好まれる

ChatGPTで画像生成を自動化できる「My GPT」の紹介

今回のような制作フローを繰り返さずに、よりスムーズにLINEスタンプを自動生成したい方には、操作を簡略化した専用のGPTを使うのもおすすめです。

以下のGPTでは、プロンプトを作成しなくても、写真をアップロードするだけで、LINEスタンプ向けのイラストを自動で複数生成できます。

もふもスタンプ工房 – ChatGPTで自動生成

イラストのスタイルやセリフも、それに合った表情で出力されるよう調整済みなので、「まずは手軽に試してみたい」という方にぴったりです。

まとめ|AIでペットのLINEスタンプを作るのは今がチャンス!

ペットの写真が、たった1枚で世界にひとつのLINEスタンプに!

「え、こんなに簡単にできるの?」と驚くほど、AIを使えば誰でもスタンプ作りが楽しめます。

作るのも楽しい、送るのも嬉しい、そして販売すれば誰かの元へ届くかもしれない….そんなワクワクする体験を、あなたもぜひ。

愛するペットやお気に入りのキャラで、あなただけのオリジナルスタンプ制作にチャレンジしてみてください!

▶ 「LINEスタンプの登録ガイドはこちら」